Einfach mal machen, auch wenn es ungewohnt ist

Facetten des Transfers

Wir sind zu Gast bei Wolfram Pernice im Kirchhoff-Institut für Physik. Ein Stockwerk über uns pendelt das Foucaultsche Pendel bedächtig vor sich hin, eines der ältesten Instrumente des Wissenschaftstransfers; vor mehr als 150 Jahren, am 26. März 1851, führte der französische Physiker Léon Foucault der Öffentlichkeit damit auf eine sehr anschauliche Art und Weise vor, dass sich die Erde dreht! Heute aber geht es um einen hochmodernen Teil der Physik: der Quantentechnologie, und um eine ganz andere Art des Wissenschaftstransfers, nämlich die der erfolgreichen Verwertung von Forschungsergebnissen durch Ausgründungen an der Universität. Wolfram Pernice gelingt dabei mit Leichtigkeit der Spagat zwischen akademischer und unternehmerischer Welt. Worte wie ‚Prototyp‘ oder ‚Proof of Concept‘ fließen ganz natürlich in die Erläuterungen seiner spannenden Forschung:

Möchten Sie sich als erstes vorstellen?

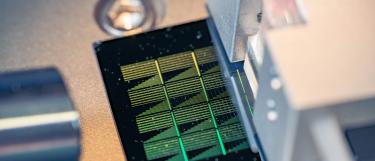

Ich bin Wolfram Pernice und seit Oktober 2021 an der Uni Heidelberg, wo ich eine Arbeitsgruppe in der Experimentalphysik leite; vorher war ich an der Uni Münster tätig. Wir beschäftigen uns mit integrierter Optik, Nanophotonik und photonischem Rechnen, sowohl im Bereich klassischer Informationsverarbeitung als auch mit der Quanteninformationsverarbeitung. Wir entwickeln dafür Systeme auf Basis von Chips, die wir im Reinraum mit Methoden der Nanofertigung selbst herstellen.

Beschreiben Sie uns bitte Ihre Transferprojekte.

Transfer bedeutet für uns oft Technologietransfer. Wir arbeiten in der angewandten Forschung und versuchen, die Technologien, die sich bewährt haben, langfristig in etwas umzusetzen, das für die Allgemeinheit nützlich sein kann. Das haben wir bisher in zwei Transferprojekten so gemacht:

Das erste ist ein StartUp, das im Bereich Quantentechnologie arbeitet und Einzelphotonendetektoren entwickelt, die auf photonischen Chips integriert sind. Diese Technologie hat sich gut bewährt und war irgendwann soweit ausgereift, dass man sie aus dem Labor in einen Prototyp überführen konnte. Das ist genau das, was das StartUp macht: das Produkt weiterzuentwickeln und so aufzubereiten, dass ein externer Nutzer es verwenden kann. Anwendungen gibt es hier beispielweise in der Quantenkommunikation, dem Quantencomputing und der Bildgebung.

Das zweite Projekt basiert auch auf dieser Chipplattform; es ist ebenfalls ein StartUp, das in diesem Fall photonische Rechenarchitekten entwickelt, die sehr schnell und energieeffizient sind. Diese Anwendung zielt dann eher auf künstliche Intelligenz, bei der man sehr viel Rechenleistung braucht. Dafür eignet sich Photonik sehr gut – auch hier ist es ein Konzept, das gut funktioniert hat und für das jetzt das StartUp versucht, einen Prototyp in einen Demonstrator zu überführen, der mehr kann als ein Laborexperiment.

Die beiden Projekte sind ungefähr zwei Jahre alt; mal schauen, wie weit sie kommen!

Welche Transferaspekte werden hier abgedeckt?

Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist der der Skalierung: der Weg von einem Proof of Concept Experiment, das man im Labor ganz gut machen kann, zu einem eigenständigen System. Im Labor führen wir typischerweise kleinere Experimente durch um zu zeigen, dass ein Konzept funktioniert, aber für eine Anwendung reicht es in der Regel nicht. Dazu muss der Aufbau komplexer werden und es wird noch viel Peripherie dazu benötigt. Beispielsweise muss die Ansteuerung in ein Gehäuse gepackt werden, so dass man nicht nur im Labor auf einem optischen Tisch arbeiten kann, sondern auch irgendwo anders. Darin steckt ziemlich viel technische Entwicklung. Und das ist nicht immer interessant für eine Universität, aber ein StartUp kann das gut machen: Systeme größer zu dimensionieren, sodass es sie irgendwann etwas Nützliches leisten können.

Ein weiterer Aspekt ist, eine geeignete Schnittstelle zu generieren, mit der ein Anwender etwas anfangen kann, das zielt auf die Nutzerfreundlichkeit; zum Beispiel ein Software-Interface anstelle eines Messgeräts, an dem man herumschrauben muss.

Was bedeutet Transfer für Sie persönlich? Warum machen Sie Transfer?

Zum einen finde ich es interessant, aus einem relativ abstrakten Konzept etwas zu machen, das anwendbar ist auch wenn man nicht so tief in dem Thema drinsteckt. Etwa aus der Perspektive einer Person, die nicht im Labor steht oder einen Bezug zu Wissenschaft hat, aber verstehen möchte, warum Forschung an der Universität auch für sie selbst wichtig sein könnte. Und ich glaube, das kann man erreichen, indem das Resultat einen Nutzen hat, eine Verbesserung darstellt, oder zeigt, dass ein grundlagenwissenschaftliches Experiment auch eine reale Anwendung hat.

Ein zweiter Grund hat eher mit einem ingenieurtechnischen Hintergrund zu tun: es ist spannend, einen Demonstrator zu bauen, der nicht nur einmal funktioniert, und dann nie wieder, sondern zuverlässig viele Male. Dazu muss man sehr viel optimieren und verbessern und das ganze schöner machen. Das ist aufwendig und in der Regel ist dafür an der Uni nicht ausreichend Zeit, weil man eher versucht, neue Effekte zu finden oder Technologien grundlegend zu entwickeln. Aber das ganze Drumherum ist eben auch sehr wichtig, gerade für den Schritt aus dem Labor heraus.

Zudem möchten wir auch gerne etwas an die Gesellschaft zurückgeben, weil unsere Forschung ziemlich teuer ist und viele Fördermitteln verschlingt. Da kann man sich schon fragen, ist das berechtigt? Soll man das machen? Und wenn dann etwas rauskommt, was Anwendern etwas bringt, dann ist das ein sehr netter Nebeneffekt.

Haben Sie einen Tipp für andere Mitglieder der Universität, die sich für das Thema Transfer und Innovation interessieren?

Ich glaube das wichtigste ist: einfach mal machen, auch wenn es ungewohnt ist! Und das sollte ja eigentlich auch eine typische Uni-Mentalität sein, dass man etwas Neues ausprobiert. Ich glaube, Transfer ist etwas, das man nicht so auf dem Schirm hat.

Bezogen auf Technologietransfer braucht man Leute, die eine Ausgründung auch mit Herzblut verfolgen. Technologietransfer ist nichts, was man nebenher macht. Es ist ein Vollzeitjob. Mitarbeiter oder Studierenden müssen dafür sensibilisiert werden, dass Technologietransfer eine spannende Karrieremöglichkeit sein kann; man muss sie mitnehmen und sie dabei unterstützen.

Transfer lässt sich breit fassen; Technologie ist das eine, aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, beispielsweise Veröffentlichungen oder Vorträge. Eine sehr gute Übung – mit breiter Wirkung – ist sich zu fragen: wie kann man das, was man in einer sehr speziellen, ‚kleinwissenschaftlichen‘ Nische macht, so verpacken, dass es auch für eine fachfremde Person verständlich ist? Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man das schön darstellen kann, ob als Objekt oder Vortrag, ob als Bild, als Film oder was auch immer. Am besten nimmt man sich dafür noch jemanden dazu der das gut kann! Bei uns hat die Zusammenarbeit mit Experten aus der Wissenschaftsillustration oder der Hochschule für Mediengestaltung prima funktioniert. Sie haben einen ganz anderen Blick auf die Forschung und können Feedback geben, um das wissenschaftliche zu fokussieren und ansprechend darzustellen. So ein Zusammenspiel – mit einem Partner, der aus einem anderen Feld kommt – ist für die Umsetzung sehr hilfreich.

Vielen Dank für das Interview!