Herzlich Willkommen

Neueste Publikation | Die Kirche des Zisterzienserklosters Maulbronn

Matthias Untermann

Die Kirche des Zisterzienserklosters Maulbronn

Die Zisterzienserklosterkirche Maulbronn entstand zwischen ca. 1145 und ihrer Weihe 1178 in einem raschen, von ungewöhnlich vielen Planwechseln geprägten Bauverlauf. Das einzigartige originale Dachwerk, große Maßwerkfenster der Gotik und der monumentale hölzerne Dachreiter von 1397 tragen zu ihrer hohen kunst- und bauhistorischen Bedeutung bei. Die aufwändige Restaurierung von 1998 bis 2004 gab Anlass zur eindringlichen Erforschung des Ostbaus der Kirche und seiner Ausstattung. Die dabei erlangten Erkenntnisse wurden in zwei, von Matthias Untermann verfassten, Teilbänden zusammengetragen.

[Weitere Informationen]

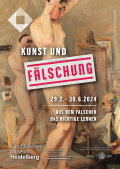

Publikumsrekord | Ausstellung: Kunst und Fälschung

25.000 Besucher*innen in der Ausstellung

25.000 Besucher*innen in der Ausstellung

Kunst und Fälschung. Aus dem Falschen das Richtige lernen

[Webseite] | [Poster] | [Flyer] | [Pressespiegel]

Die von Henry Keazor kuratierte Ausstellung "Kunst und Fälschung" endet mit einem Publikumsrekord. 25.000 Interessierte gingen auf Spurensuche im Kurpfälzischen Museum Heidelberg, hörten Vorträge von Kunstexperten und Kriminologen und verfolgten die Geschichte berühmter Fälscher auf der Leinwand. Als besonders wertvoll wurde die Gegenüberstellung von Fälschungen und Originalen wahrgenommen, die es ermöglichte, neu gewonne Informationen hautnah nachzuvollziehen. Viele waren im Nachhinein von den facettenreichen Erscheinungsformen des Phänomens der Kunstfälschung überrascht, die sie zuvor oftmals lediglich mit einer Kopie gleichgesetzt hatten. Gemäß dem Begleittitel „Aus dem Falschen das Richtige lernen“ dürfte die Ausstellung, die aus der am Institut für Europäische Kunstgeschichte (IEK) angesiedelten Fälschungsstudiensammlung (HeFäStuS) hervorging, dazu beigetragen haben, auch die breite Öffentlichkeit für die Charakteristiken und Strategien von Fälschungen verstärkt zu sensibilisieren.

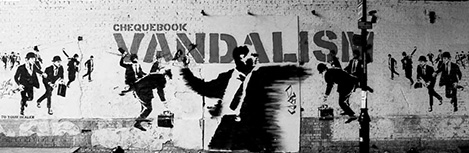

Neueste Publikation | ILLEGAL. Street Art Graffiti 1960–1995

Ulrich Blanché (Hrsg.)

Ulrich Blanché (Hrsg.)

ILLEGAL. Street Art Graffiti 1960–1995

Katalog zur aktuell laufenden Ausstellung im Historischen Museum Saar

Wild, frei, flüchtig – Street Art und Graffiti sind ein weltweites Phänomen. Von Brassaï, der Graffiti um 1960 in die Mainstream-Kunst führte, über den Sprayer von Zürich in den 1970er-Jahren bis zu den ersten Banksy-Werken im Vereinigten Königreich – Illegal erzählt die Frühgeschichte von Street Art und Graffiti. Warum gerade diese Künstler*innen schon vor Banksy wichtige Trends für Street Art und Graffiti setzten, erschließt sich aus den Werken von rund 100 Vandal*innen aus mehr als einem Dutzend Ländern. [Weitere Informationen]

Job | Hilfskräfte im neuen SFB Heimaten gesucht

Im Rahmen des bewilligten Sonderforschungsbereichs 1671 „Heimat(en): Phänomene, Praktiken, Darstellungen“ sind im Teilprojekt C04 „Visuelle Chiffren von Heimat in Bildender Kunst, Literatur und Film“ (Leitung: Henry Keazor, Alexandra Vinzenz und Daniel Winkler) studentische Hilfskraft-Stellen zu besetzen. Wir freuen uns sehr über Bewerbungen bis zum 31.07.2024. [Stellenangebote]

Im Rahmen des bewilligten Sonderforschungsbereichs 1671 „Heimat(en): Phänomene, Praktiken, Darstellungen“ sind im Teilprojekt C04 „Visuelle Chiffren von Heimat in Bildender Kunst, Literatur und Film“ (Leitung: Henry Keazor, Alexandra Vinzenz und Daniel Winkler) studentische Hilfskraft-Stellen zu besetzen. Wir freuen uns sehr über Bewerbungen bis zum 31.07.2024. [Stellenangebote]

Neuer Sonderforschungsbereich bewilligt | SFB 1671 Heimat(en): Phänomene, Praktiken, Darstellungen

Der neue geistes- und sozialwissenschaftliche SFB 1671 Heimat(en): Phänomene, Praktiken, Darstellungen wird der Frage nachgehen, warum und wie Heimat – und damit verbunden auch nahestehende Themenfelder wie Zuhause, Gemeinschaft, Vaterland oder Nation – einen selbstverständlichen Teil unserer sozialen und individuellen Bindungen in der Welt ausmacht. Dazu untersuchen Wissenschaftler*innen aus sieben Fakultäten und in 24 Teilprojekten Konzepte und Praktiken naturräumlicher und soziokultureller Verbundenheit in unterschiedlichen gesellschaftlichen, medialen und kulturellen Kontexten. Das u.a. von Forscher*innen des Instituts für Europäische Kunstgeschichte bearbeitete Teilprojekt C04 Visuelle Chiffren von Heimat in Bildender Kunst, Literatur und Film beginnt im Oktober 2024. [SFB 1671] [Pressemitteilung] [DFG Pressemitteilung]

Der neue geistes- und sozialwissenschaftliche SFB 1671 Heimat(en): Phänomene, Praktiken, Darstellungen wird der Frage nachgehen, warum und wie Heimat – und damit verbunden auch nahestehende Themenfelder wie Zuhause, Gemeinschaft, Vaterland oder Nation – einen selbstverständlichen Teil unserer sozialen und individuellen Bindungen in der Welt ausmacht. Dazu untersuchen Wissenschaftler*innen aus sieben Fakultäten und in 24 Teilprojekten Konzepte und Praktiken naturräumlicher und soziokultureller Verbundenheit in unterschiedlichen gesellschaftlichen, medialen und kulturellen Kontexten. Das u.a. von Forscher*innen des Instituts für Europäische Kunstgeschichte bearbeitete Teilprojekt C04 Visuelle Chiffren von Heimat in Bildender Kunst, Literatur und Film beginnt im Oktober 2024. [SFB 1671] [Pressemitteilung] [DFG Pressemitteilung]

DFG-Projekt Fälschungen und Netzwerke (ForNet)

Im Sommer 2024 startet das von der DFG geförderte und von Prof. Dr. Henry Keazor geleitete Forschungsprojekt Fälschungen und Netzwerke – Die Mittheilungen des Museen-Verbandes und Fälschungsnetz-

werke im 20. Jahrhundert (ForNet). In Zusammenarbeit mit Dr. Thorsten Wübbena vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte soll untersucht werden wie wirksam das Vorhaben einer Aufdeckungs- und Präventionsstrategie der vom „Internationalen Verband von Museumsbeamten zur Abwehr von Fälschungen und unlauterem Geschäftsgebaren“ herausgegeben „Mittheilungen“ tatsächlich war. Mithilfe einer digitalen Netzwerkanalyse werden Henry Keazor und Thorsten Wübbena mit ihren Kolleg*innen die internationalen Verbindungen zwischen den im „Verband von Museumsbeamten“ organisierten Akteur*innen nachvollziehen und die Veränderungen in der Funktions- und Organisationsstruktur des selbigen untersuchen. Im Rahmen dieses Projekts sind auch mehrere Hiwi-Stellen ausgeschrieben – Näheres hier unter [Stellenangebote]. [Pressemitteilung zum Projekt]

Trauer um Prof. Dr. Michael Hesse

Heute müssen wir leider die traurige Mitteilung machen, dass unser Institutsmitglied Prof. Dr. Michael Hesse am 17. April 2024 verstorben ist. Wir verlieren einen hochgeschätzten Kollegen und verbindlichen Freund, der seit 1992 als Professor für Neuere Europäische Kunstgeschichte in Heidelberg gelehrt und geforscht hat und in dieser Zeit, auch über den Beginn seines Ruhestandes hinaus, zahlreiche Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker ausgebildet und bei ihren Abschlüssen begleitet hat. Die Trauerfeier fand in Form eines Gedenkkonzerts in der Christuskirche Heidelberg am 6. Juni 2024 statt. [Nachruf]

Heute müssen wir leider die traurige Mitteilung machen, dass unser Institutsmitglied Prof. Dr. Michael Hesse am 17. April 2024 verstorben ist. Wir verlieren einen hochgeschätzten Kollegen und verbindlichen Freund, der seit 1992 als Professor für Neuere Europäische Kunstgeschichte in Heidelberg gelehrt und geforscht hat und in dieser Zeit, auch über den Beginn seines Ruhestandes hinaus, zahlreiche Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker ausgebildet und bei ihren Abschlüssen begleitet hat. Die Trauerfeier fand in Form eines Gedenkkonzerts in der Christuskirche Heidelberg am 6. Juni 2024 statt. [Nachruf]

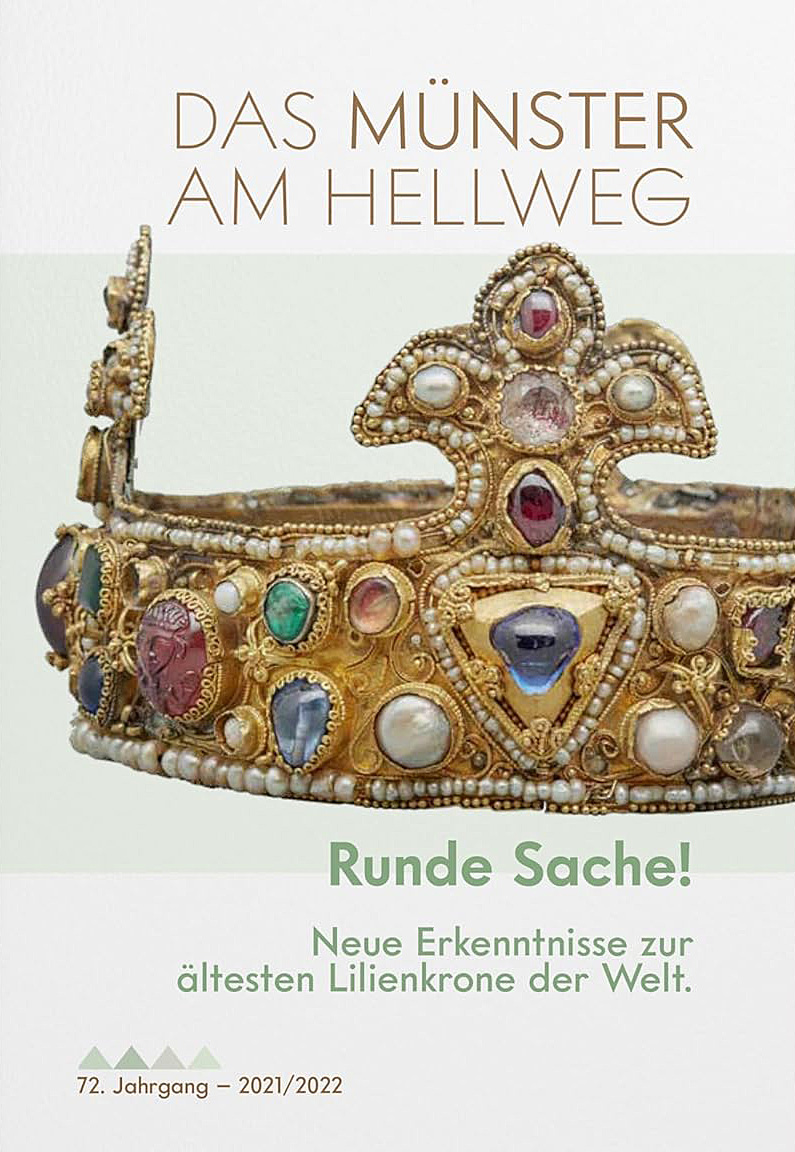

Neueste Publikation | Das Münster am Hellweg

Das Münster am Hellweg

Das Münster am Hellweg

Runde Sache! Neue Erkenntnisse zur ältesten Lilienkrone der Welt

72. Jahrgang – 2021/2022

Die kleine edelsteinbesetzte Krone aus der Essener Domschatzkammer stand über Jahrhunderte hinweg in engstem Zusammenhang mit der dort aufbewahrten frühmittelalterlichen "Goldenen Madonna". Die Hintergründe zu ihrer Entstehung und ihre ursprüngliche Gestalt sind jedoch bis heute teils umstritten, teils ungewiss. In ihrer Masterarbeit hat sich Kathrin Berghoff dem technischen und gestalterischen Aufbau der Lilienkrone gewidmet, und ist der Frage nachgegangen, was sich anhand ihres materiellen Befundes über ihre Datierung und Umarbeitungen ableiten lässt. Ihre Ergebnisse konnte sie jetzt in einem Aufsatz in der Zeitschrift „Münster am Hellweg“ publizieren. [Weitere Informationen]

Podcast | Kunst und Fälschung

Gemeinsam mit Prof. Dr. Henry Keazor von der Universität Heidelberg erkunden wir, wie Fälschungen die Kunstwelt herausfordern und was sie über unser Verständnis von Originalität und Authentizität verraten. Wir gehen den großen Fälschern auf den Grund und erfahren mehr über das von erschaffene KI Kunstwerk The next Rembrandt, das die Grenzen zwischen Technologie und traditioneller Kunst verwischt. [Podcast anhören] [Pressespiegel zur Ausstellung Kunst und Fälschung]

Gemeinsam mit Prof. Dr. Henry Keazor von der Universität Heidelberg erkunden wir, wie Fälschungen die Kunstwelt herausfordern und was sie über unser Verständnis von Originalität und Authentizität verraten. Wir gehen den großen Fälschern auf den Grund und erfahren mehr über das von erschaffene KI Kunstwerk The next Rembrandt, das die Grenzen zwischen Technologie und traditioneller Kunst verwischt. [Podcast anhören] [Pressespiegel zur Ausstellung Kunst und Fälschung]

Neueste Publikation | Sakrale Schriftbilder

Tobias Frese, Lisa Horstmann

Tobias Frese, Lisa Horstmann

und Franziska Wenig (Hrsg.)

Sakrale Schriftbilder.

Zur ikonischen Präsenz des Geschriebenen im mittelalterlichen Kirchenraum

Dieser Band beschäftigt sich mit der Frage, welche Wirkung die vielen Schriftbilder im mittelalterlichen Kirchenraum auf die zeitgenössischen Rezipient:innen ausübten: Hatten die Schriftbilder Anteil an der Suggestion von Sakralität? Evozierten Inschriften die Gegenwart des Heiligen bzw. Göttlichen? Wurde ihnen vielleicht sogar selbst sakrale oder sakramentale Qualität zugeschrieben? Die elf Beiträge dieses Bandes behandeln – ausgehend vom Altar als Zentrum des christlichen Kultes – die ganze Vielfalt sakraler Schriftbilder im mittelalterlichen Kirchenraum. [Weitere Informationen]

Podcast | Mönchsgeflüster

Wie sah ein Kloster im Frühmittelalter aus?

Wie sah ein Kloster im Frühmittelalter aus?

Mit Kunsthistoriker Prof. Dr. Matthias Untermann. Folgt man den Legenden, wurden viele Klöster in der Wildnis gegründet – aber ist das plausibel? Wir werfen einen genaueren Blick auf die Entstehungszeit vieler Klöster im Frühmittelalter: Dazu klären wir, ob an den Gründungsorten schon vorher Menschen siedelten, wie die ersten Gebäude aussahen und warum ein Kloster mehrere Kirchen benötigte. Im Fokus steht natürlich die Klosterinsel Reichenau, aber wir lassen den Blick auch durch den europäischen Raum schweifen und ziehen Vergleiche zu anderen Klöstern. [Podcast anhören]

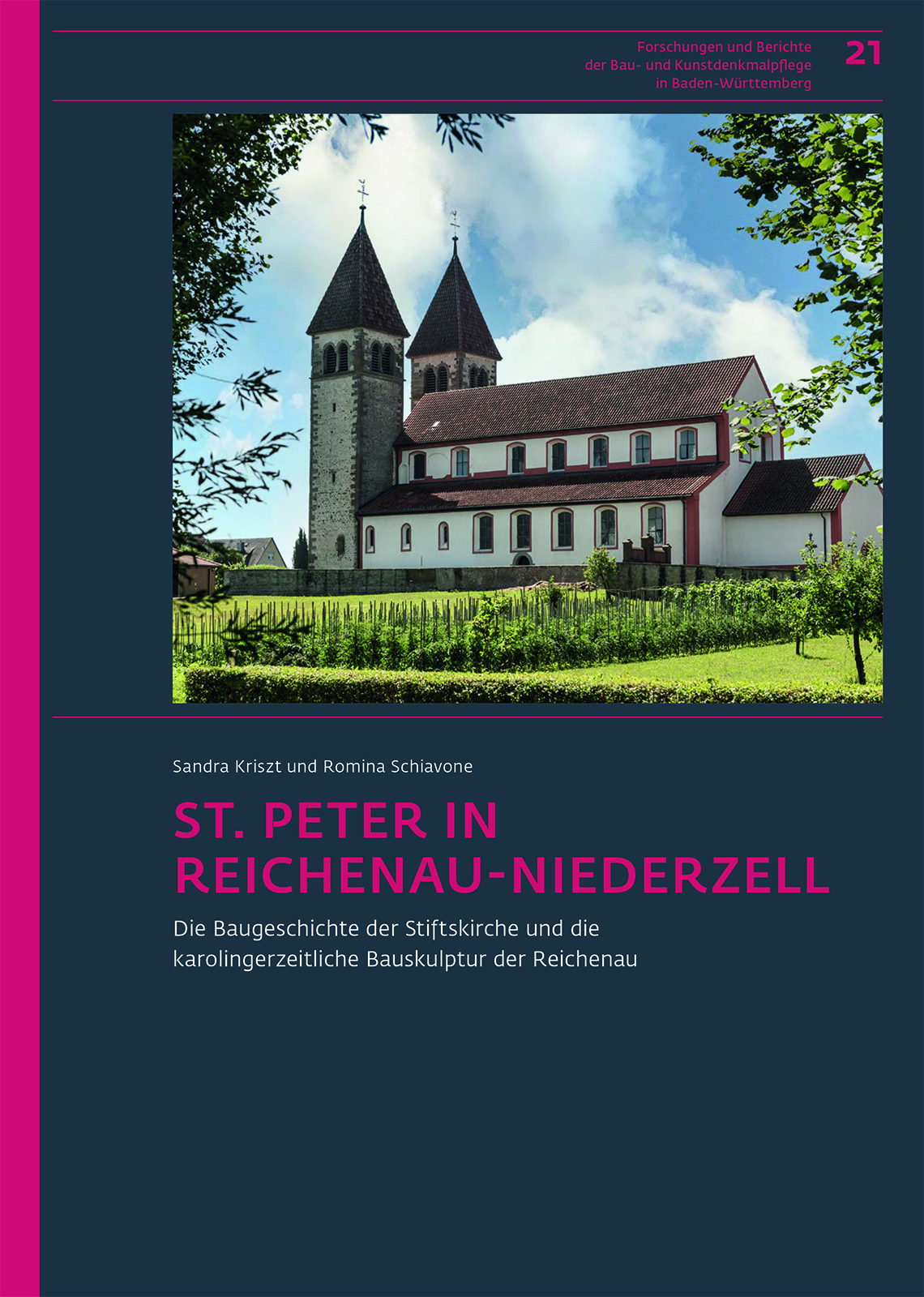

Neueste Publikation | St. Peter in Reichenau-Niederzell

Sandra Kriszt und Romina Schiavone

Sandra Kriszt und Romina Schiavone

St. Peter in Reichenau-Niederzell.

Die Baugeschichte der Stiftskirche und die karolingerzeitliche Bauskulptur der Reichenau

Sandra Kriszt und Romina Schiavone haben 2015–2018 am IEK in einem DFG-geförderten Forschungsprojekt unter der Leitung von Matthias Untermann die Ausgrabungen, den romanischen Kirchenbau und die bedeutenden karolingerzeitlichen Schrankenfragmente der ehemaligen Stiftskirche St. Peter in Reichenau-Niederzell, eines der drei mittelalterlichen Sakralbauten der UNESCO-Welterbestätte „Klosterinsel Reichenau“, erforscht. Die beiden Dissertationen sind jetzt in einem umfangreichen, aufwändig illustrierten Buch publiziert. Ergänzende Beiträge von Susanne Krömker und Steffen Bauer, Burghard Lohrum und Hans-Jürgen Bleyer, Britta Hedtke und Harald Drös sowie von Christiane Brasse Bertram Jenisch, Matthias Untermann und Alfons Zettler behandeln die Geschichte der Kirche, Aspekte der Forschungsgeschichte, die Bauhölzer der romanischen Stiftskirche und die erhaltenen Grabinschriften sowie neue Methoden der Dokumentation und der zerstörungsfreien Holzdatierung. [Weitere Informationen]

Neueste Publikation | A Spectacle for a Spanish Princess

Dagmar Eichberger (Hg.)

Dagmar Eichberger (Hg.)

A Spectacle for a Spanish Princess. The Festive Entry of Joanna of Castile into Brussels (1496)

Dieser Sammelbandband beschäftigt sich mit dem festlichen Einzug Prinzessin Johannas von Kastilien in die Stadt Brüssel (1496), der die dynastische Verbindung zwischen Spanien und dem Hause Habsburg markiert. Am Abend des 9. Dezember 1496 erreicht Johanna den Stadtrand von Brüssel, wo sie von einer Prozession weltlicher und kirchlicher Würdenträger empfangen wird. Ausgestattet mit Fackeln und Prozessionskreuzen begleiten die Bürger sie bis zum Herzen der Stadt, dem großen Marktplatz mit seinem prächtigen Rathaus. Die Berliner Handschrift 78 D5 ist der erste kommentierte Bilderbericht eines solchen Festzuges und wurde darüber hinaus ausschließlich für eine Frau konzipiert. Text und Bild sind von großer Bedeutung für das Verständnis städtischer Kultur in der Frühen Neuzeit. Achtundzwanzig Bühnenbilder, sogenannte Tableaux Vivants, spiegeln das aufwändige intellektuelle Programm wieder, das für die sechzehnjährige Prinzessin zusammengestellt worden war. Die dargestellten Themen beschäftigen sich mit Themen wie Krieg und Frieden, Ehe und Vermählung, weibliche Tugenden, etc. Die lateinischen Texte werden in englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt; der gesamte Codex ist in Farbe wiedergegeben. Elf führende Wissenschaft*lerinnen aus unterschiedlichen Disziplinen präsentieren neue Erkenntnisse zu diesem spektakulären Eintrag. [Weitere Informationen] [Leseprobe]

Neueste Publikation | Banksy: Early Shows. 1997–2005

Ulrich Blanché (Hg.)

Ulrich Blanché (Hg.)

Banksy: Early Shows. 1997–2005

"Die frühen Ausstellungen" zeichnet Banksys anfängliche künstlerische Entwicklung vom Tagger und Musikeventgrafiker zum Schablonen-Street Artist nach. Der heute prominente Banksy erlangte ab 2006 weltweite Bekanntheit. Danach schuf er seine Werke vor den Augen der Welt. Eher obskur sind jedoch seine Ausstellungen vor 2003, als er in Großbritannien mit der selbst organisierten Retrospektive Turf War und seinem Albumcover-Design für die BritPop-Band Blur den Durchbruch schaffte. Dieser Überblick, herausgegeben vom Banksy-Experten Ulrich Blanché, umfasst frühe Banksy-Ausstellungen und -Veranstaltungen von 1995 bis 2005. Sie versteht sich als akademisches Gegenstück zu Banksys Künstlerbuch Wall and Piece (2005), das sich hauptsächlich auf seine illegalen Straßenarbeiten bis dahin konzentrierte. [Weitere Informationen]

Schenkung von Facsimilia an das Institut

Das Institut für Europäische Kunstgeschichte freut sich über eine reiche Schenkung: Ein Ehepaar aus Mannheim hat dem Institut 69 Facsimilia nach spätantiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften übergeben. Die großzügig dem Institut anvertrauten Facsimilia bieten jetzt hervorragendes Anschauungsmaterial für Forschung und Lehre. [mehr lesen]

Neueste Publikation | Ausstellungskatalog: Vorhang zu – Licht an

Alexandra Vinzenz (Hg.)

Alexandra Vinzenz (Hg.)

Vorhang zu – Licht an. Projektionsmedien in der Sammlung des Instituts für Europäische Kunstgeschichte

Kunsthistorische Lehre ist ohne Bilder nicht denkbar. Während im 19. Jahrhundert noch Reproduktionen auf Papier durch die Reihen der Zuhörer:innen gereicht wurden, ermöglichten ab etwa 1900 Lichtbilder auf der (Lein-)Wand das gemeinsame, zeitgleiche Betrachten. Für die Kunstgeschichte wird der parallele Einsatz von zwei Projektoren prägend: Das vergleichende Sehen etablierte sich als zentrale Lehrmethode.

Im Rahmen einer Lehrveranstaltung am Institut für Europäische Kunstgeschichte (Wintersemester 2022/23, Leitung Dr. Alexandra Vinzenz) beschäftigten sich Studierende mit den bildgebenden Geräten in der institutseigenen Sammlung. Vom Epidiaskop über Diaprojektoren seit den 1910er Jahren bis hin zum 16mm-Filmprojektor ist in der Ausstellung und im Katalog ein repräsentativer Querschnitt zu sehen.

Mit Beiträgen von Sirin Gerlach, Janina Maier, Emma Robert, Antonia Ruck, Joleen Schmidt und Jannik Westermann. [Online lesen]

Neueste Publikation | Queer it up!

Dominik Eckel, Laura König, Annika Lisa Richter, Luise Thieme

Queer it up! Vier Perspektiven auf queerende Kunst\Geschichten

erschienen in Kritische Berichte, Bd. 51 Nr. 3, 2023

Queerness in den Kunstwissenschaften ermöglicht es, diskursive Ordnungen kritisch zu überdenken und dehierarchisierende Momente zu entfalten, um vermeintliche Normalitäten und Autoritäten infrage zu stellen und zu unterwandern. In diesem Debattenbeitrag wirft die AG Feministisch-Queere Kunstwissenschaften des Ulmer Vereins vier Schlaglichter auf queerende Kunst\Geschichten: Annika Lisa Richter macht sich für Queering als Methode stark und diskutiert die Herausforderung ambiger Lesarten, Dominik Eckel betrachtet Queerness in Verbindung zur dis_ability, Laura König weist auf archivalische Leerstellen von Transgeschichte hin und Luise Thieme thematisiert die Auseinandersetzung mit den ungeschriebenen Spuren in der Protestgeschichte der DDR. [Weitere Informationen]

Neueste Publikation | as found in Heidelberg

Brigitte Sölch, Alexandra Vinzenz (Hg.)

Brigitte Sölch, Alexandra Vinzenz (Hg.)

¿PUBLIC! No. 1 – as found in Heidelberg

[Booklet online lesen]![]()

Im Sommersemester 2022 begaben sich zwei kunsthistorische Projektseminare auf Entdeckungsreise in Heidelberg. Im Rekurs auf das Prinzip des "as found", wie es das Architekt:innenpaar Alison und Peter Smithson in den 1950er Jahren reflektierte, galt es mit kunsthistorischem Blick Details auszumachen, die das Stadtbild prägen, Leerstellen markieren oder zum weiteren Nachdenken anregen. Das Ziel ist es, einen Beitrag zu leisten, wie sich die alltäglichen Erfahrungen des architektonisch und künstlerisch gestalteten Stadtraums in ein bewusstes Sehen verschiedener Zeitschichten überführen und andere Postkartenmotive der Stadt entwickeln lassen.

Am Freitag, 21.07.2023 präsentierten die Herausgeberinnen Brigitte Sölch und Alexandra Vinzenz das aus den Seminaren entstandene Booklet "as found in Heidelberg – Vom Gefängnis zum Bahnhof", die erste Publikation in der Reihe ¿PUBLIC!, und eröffneten gleichzeitig die dazugehörige Postkarten-Ausstellung im Heidelberger Kunstverein.

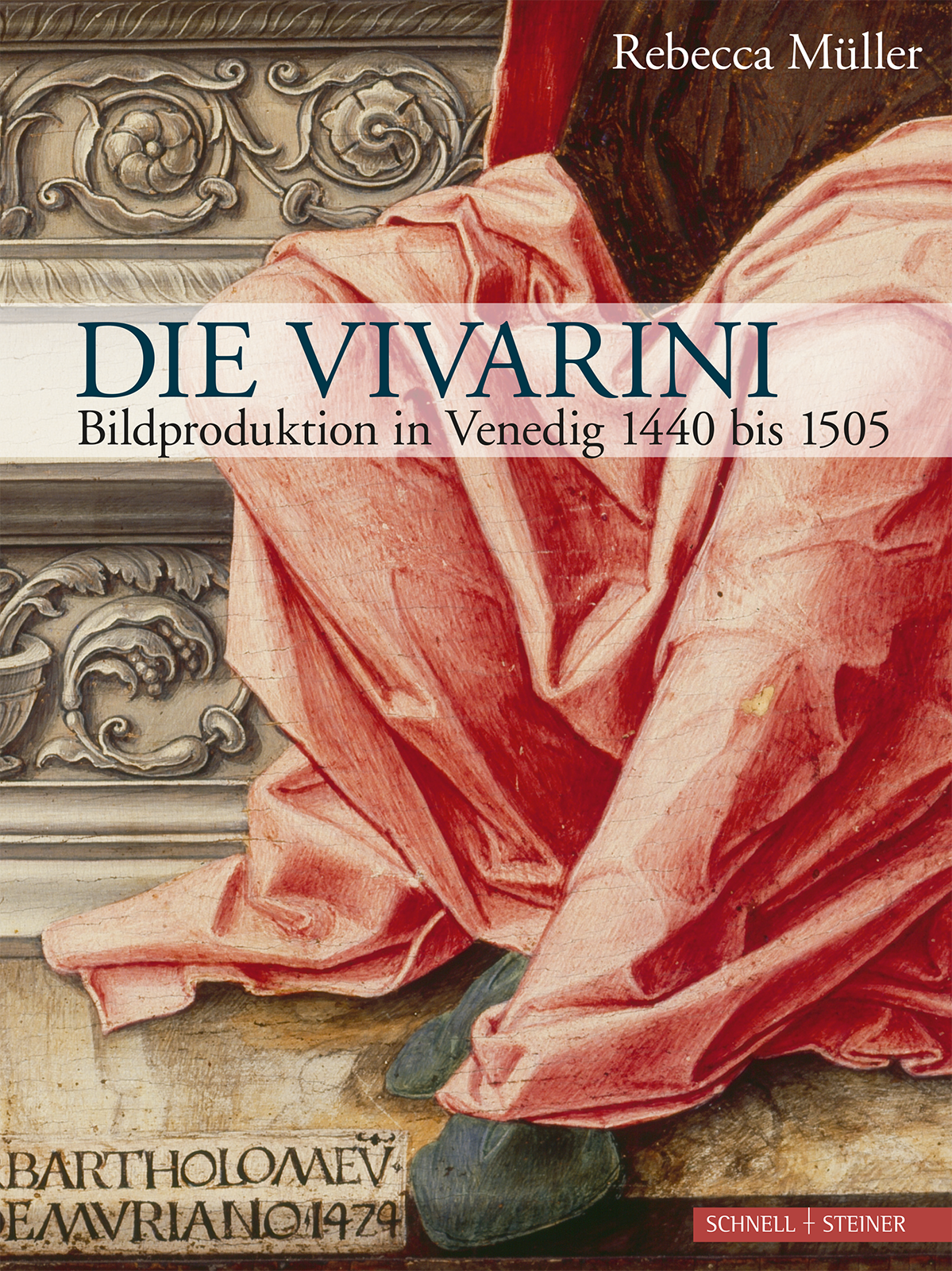

Neueste Publikation | Die Vivarini

Rebecca Müller

Rebecca Müller

Die Vivarini.

Bildproduktion in Venedig 1440 bis 1505

Zu den produktivsten Malerwerkstätten Venedigs zählten im 15. Jahrhundert jene der Vivarini: Antonio Vivarini und sein aus dem nordalpinen Raum stammender Schwager Giovanni d’Alemagna, sein Bruder Bartolomeo sowie sein Sohn Alvise führten sie. Ihre Altarbilder, Orgelflügel, Marien- und Heiligenbilder, Historien und Porträts entstanden für einen sozial weitgespannten Auftraggeberkreis. Die Retabel wurden bis nach Dalmatien und Kalabrien exportiert. Sie sind oft mit Namen und Herkunftsangabe signiert und trugen damit das Gütesiegel „made in Venice“. Diese Werke widersetzen sich in vielem gängigen Schemata stilistischer, typologischer und technischer Entwicklungen. Die Studie fragt nach Rezeptionsprozessen und Innovationen und setzt sich mit Beschreibungsmodellen – etwa jenem des toskanischen „Einflusses“ – auseinander. Sie verbindet kunst-, sozial- und wirtschaftshistorische Fragestellungen mit umfangreichen Untersuchungen zur Werkgenese. [Weitere Informationen]

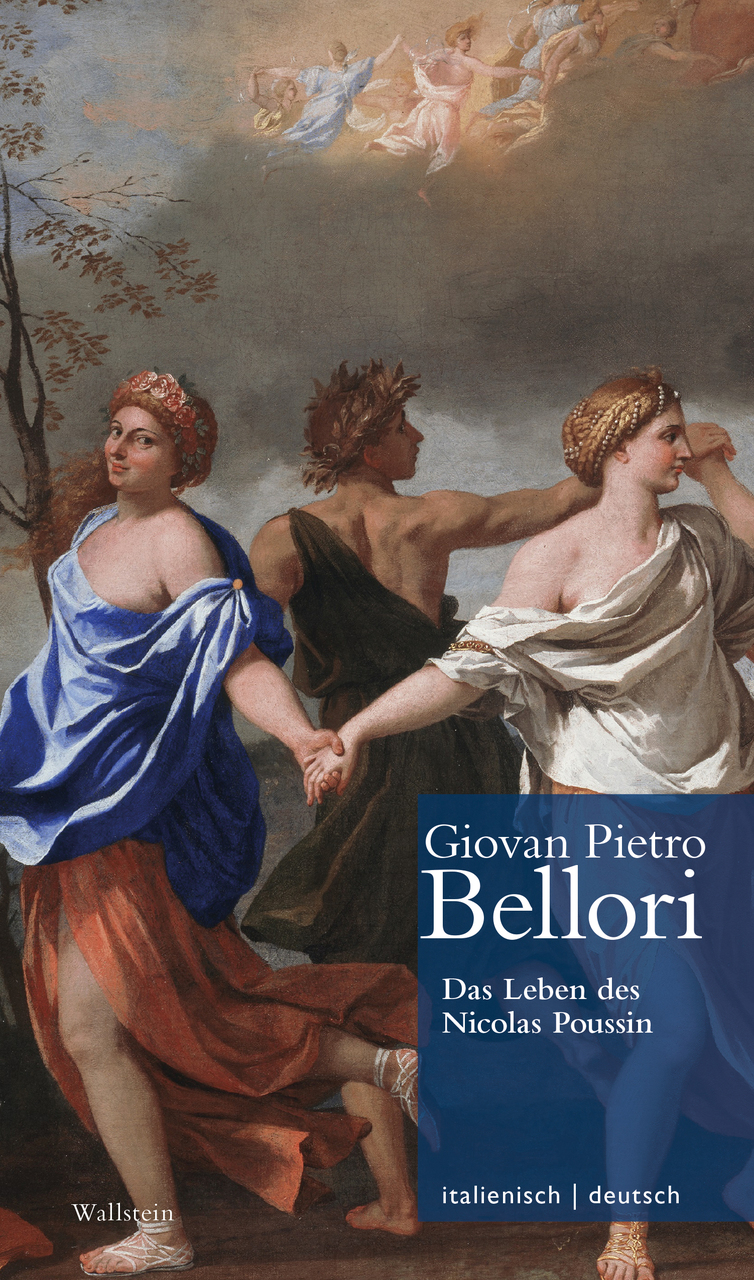

Neueste Publikation | Giovan Pietro Bellori: Das Leben des Nicolas Poussin

Henry Keazor (Hg.)

Henry Keazor (Hg.)

Giovan Pietro Bellori: Das Leben des Nicolas Poussin

Herausgegeben, mit einem Essay und aus dem Italienischen übersetzt von Henry Keazor, innerhalb der Reihe: Giovan Pietro Bellori: Le vite de’ pittori scultori ed architetti moderni / Die Lebensbeschreibungen der modernen Maler, Bildhauer und Architekten; Bd. 10. In seinem Essay erörtert Henry Keazor die Berührungspunkte zwischen den von Bellori verfassten bzw. geplanten Biographien von Nicolas Poussin (1594-1665), Annibale Carracci (1560-1609) und Carlo Maratta (1625-1713) und arbeitet vor diesem Hintergrund das kunstvolle Geflecht der die Vita Poussins bestimmenden Themen – etwa die Kriterien vorbildlicher Kunst, die Notwendigkeit ihrer Generationen und Länder übergreifenden Vermittlung sowie die Relevanz eines disziplinierten Lebenswandels – heraus. Anhand einer Analyse der Bildbeschreibungen Belloris wird zudem das schon unter den Zeitgenossen verbreitete Urteil überprüft, dass die Farbe ein von Poussin gegenüber der Zeichnung vernachlässigtes künstlerisches Mittel gewesen sei. [Weitere Informationen]

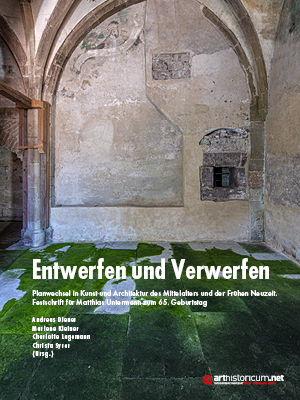

Neueste Publikation | Entwerfen und Verwerfen

Andreas Diener, Marlene Kleiner, Charlotte Lagemann, Christa Syrer (Hrsg.)

Andreas Diener, Marlene Kleiner, Charlotte Lagemann, Christa Syrer (Hrsg.)

Entwerfen und Verwerfen

Planwechsel in Kunst und Architektur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Festschrift für Matthias Untermann zum 65. Geburtstag

Matthias Untermann hat sich im Laufe seiner vielseitigen Tätigkeit als Kunsthistoriker, Mittelalterarchäologe und Bauforscher insbesondere um die Erforschung mittelalterlicher Architektur und deren Semantik verdient gemacht. Dabei sind nicht nur die Objekte seiner Forschung häufig von Planwechseln gekennzeichnet, sondern auch seine eigene Karriere: Im Jahr 2000 wechselte Matthias Untermann nach 15 Jahren in der Denkmalpflege an die Universität Heidelberg. Zu seinem 65. Geburtstag ehren ihn Freund:innen, Kolleg:innen und Weggefährt:innen mit der vorliegenden Sammlung von 55 Aufsätzen, die von diesem Planwechsel zeugen und dabei ganz im Zeichen der interdisziplinären Zusammenarbeit stehen. [Weitere Informationen]