Unerschöpflich kreativ

Auch Pflanzen besitzen Stammzellen

von Jan Lohmann

Bei Menschen und Tieren sind „echte“ Stammzellen nur während der Entwicklung des Embryos aktiv. Bei Pflanzen ist das anders: Sie verfügen zeitlebens über die kreativen Alleskönner. Ihre zellulären Schätze bergen Pflanzen in speziellen Geweben und schützen sie mit allerlei zusätzlichen Sicherungen vor Gefahren. Die Stammzellen danken den Pflanzen die besondere Fürsorge mit einer besonderen Gegenleistung: der lebenslangen Fähigkeit zur körperlichen Wandlung.

| |

|

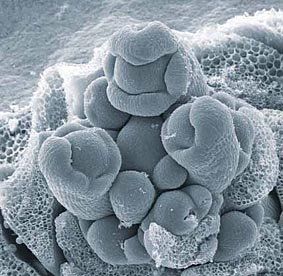

Pflanzenkeimlinge verfügen über Stammzellsysteme, die bereits während sehr früher Stadien der Pflanzenembryo-Entwicklung angelegt sind, aber erst später aktiviert werden. Embryo und früher Keimling scheinen nur einer einzigen Aufgabe zu dienen: Sie bringen die Stammzellen von Spross und Wurzel in die richtige Position und versorgen sie für kurze Zeit mit Nährstoffen. Das Bild zeigt den Keimling einer Weizenpflanze in seinen ersten Entwicklungstagen.

Copyright: Fotoagentur Eye of Science

|

Bei Menschen und Tieren sind „echte“ Stammzellen nur während der Entwicklung des Embryos aktiv. Bei Pflanzen ist das anders: Sie verfügen zeitlebens über die kreativen Alleskönner. Ihre zellulären Schätze bergen Pflanzen in speziellen Geweben und schützen sie mit allerlei zusätzlichen Sicherungen vor Gefahren. Die Stammzellen danken den Pflanzen die besondere Fürsorge mit einer

besonderen Gegenleistung: der lebenslangen Fähigkeit zur körperlichen Wandlung.

Kommt ein Kind auf die Welt, bestaunen wir seine Perfektion: Augen, Hände, Füße – alle Körperteile sind mit schier unglaublicher Präzision angelegt und in Miniatur ausgearbeitet. Und mag es auch noch viele Jahre des Wachsens, Reifens und des Lernens dauern, bis aus einem Baby ein Erwachsener wird, so steht doch der Grundbauplan jedes Menschen bereits bei Geburt fest: oben ein Kopf, dann ein Rumpf mit zwei seitlichen Armen und unten zwei Beine.

Was auch immer der Einzelne im Laufe des Lebens aus seinen Gliedmaßen und Organen machen mag, selten ändert sich Zahl oder Position derselben. Entwicklungsbiologen bezeichnen dies als embryonalen Entwicklungsmodus, da der Hauptteil der Entwicklung beim Menschen und auch bei den meisten Tieren bereits während der Embryogenese – also vor der Geburt des Individuums – abgeschlossen ist. Die zeitlich eng auf die Embryogenese begrenzte Entwicklung geht einher mit einem ebenso auf die Embryogenese begrenzten Auftreten von „echten“ pluripotenten embryonalen Stammzellen, aus denen sich jeder Zelltyp, jedes Gewebe, ja ein ganzer Organismus bilden kann.

Tiere und Menschen verfügen zwar auch über das frühe Entwicklungsstadium hinaus über Stammzellen. Diese Zellen weisen jedoch ein weitaus begrenzteres Differenzierungspotenzial auf und können nur ein kleines Spektrum von Zelltypen hervorbringen. Eine Blutstammzelle des Knochenmarks beispielsweise kann ausschließlich die verschiedenen Typen von Blutzellen, aber keine Nervenzellen produzieren. Es gibt also einen klaren, unumkehrbaren Entwicklungsgradienten: Während der frühen embryonalen Stadien weisen viele Zellen eine große Flexibilität auf, um während der Entwicklung immer speziellere Aufgaben zu übernehmen.

| |

|

Die Stammzellen der Pflanzen sind in spezialisierte Gewebe, die „Meristeme“, eingebettet.

|

Quelle permanenter Veränderung

Während es unserer Erwartung entspricht, dass Tiere und Menschen „fertig“ auf die Welt kommen, akzeptieren wir erstaunlicherweise ebenso selbstverständlich, dass Pflanzen sich während ihres Lebens ständig verändern. Sie nehmen nicht nur an Größe zu, nein, Pflanzen legen auch immer neue Organe wie Blätter, Stiele und Blüten an. Manche Pflanzenarten tun dies nur wenige Wochen, andere mehrere Jahre und wiederum andere für einige Jahrtausende. Auch Verletzungen, Schnitt und Jahreszeiten nehmen sie gelassen hin und überwinden diese Einflüsse mit der Ausbildung immer neuer Triebe. Wie ist das möglich?

Der Grund hierfür liegt in den Stammzellen, die auch Pflanzen besitzen. Im Gegensatz zu Tieren erhalten Pflanzen jedoch pluripotente Stammzellen – also echte zelluläre Alleskönner – während ihres ganzen Lebens. Dies ist der entscheidende Unterschied, der es Pflanzen ermöglicht, ihre Entwicklung ein Leben lang fortzusetzen: Sie verfügen über eine unerschöpfliche Quelle für neue Zellen mit unlimitiertem Differenzierungspotenzial. Entwicklungsbiologen nennen dies einen „postembryonalen Entwicklungsmodus“, weil der Hauptteil der Entwicklung nach der Embryogenese und nach dem Auskeimen vonstatten geht.

| |

|

Ein Sprossmeristem: das Stammzellzentrum für alle oberirdisch wachsenden Teile der Pflanze

|

Ein kleines Gedankenexperiment soll dieses Phänomen veranschaulichen: Stellen Sie sich ein Hunde- und ein Katzenbaby vor. Sicher können Sie die Unterschiede vor Ihrem geistigen Auge sehen und die beiden Jungtiere ohne Probleme identifizieren. Nun probieren Sie das Gleiche mit „Pflanzenbabys“, den Keimlingen. Stellen Sie sich bitte den fünf Tage alten Keimling einer Tomate und den fünf Tage alten Keimling einer Kohlpflanze vor. Wieder erkennt Ihr geschultes Auge sofort beide Arten und kann sie klar zuordnen. Nein, es gelingt Ihnen nicht? Warum nicht?

Eine Antwort darauf ist, dass wir uns wahrscheinlich weniger für Pflanzenkeimlinge als für Hundebabys interessieren, obwohl Tomaten und Kohl zu unserer täglichen Kost gehören. Eine andere Antwort lautet: Es gelingt uns deshalb nicht, weil die beiden Keimlinge nahezu identisch aussehen. Und das, obwohl sich die Entwicklungslinien von Tomate und Kohl während der Evolution schon vor rund 150 Millionen Jahren trennten, sie also deutlich mehr Zeit gehabt hätten, unterschiedliche Merkmale auszuprägen als Hunde und Katzen, die erst vor etwa 40 Millionen Jahren entstanden sind.

Ganz anders verläuft unser Gedankenexperiment, wenn wir uns die erwachsenen Pflanzen ansehen: Selbst ein botanischer Laie kann jetzt problemlos Kohl und Tomate unterscheiden. Der Grund dafür: Das relevante Entwicklungsprogramm, welches über die Körperform bestimmt, wird bei Pflanzen erst nach der Keimung aktiviert, und erst dann prägen sich die typischen Merkmale der einzelnen Arten aus.

Wir haben also gelernt: Die Entwicklungsprogramme von Tieren und Pflanzen sind grundverschieden, wobei die pluripotenten Stammzellen als ständige Quelle von flexiblem „Baumaterial“ eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür sind, dass sich Pflanzen fortwährend verändern.

| |

|

Schaut man sich den Bau pflanzlicher Stammzellzentren genauer an, sind Zonen mit Zellen unterschiedlicher Funktion zu erkennen: Es gibt Zellen, die sich schnell teilen, andere teilen sich nur sehr selten, und wieder andere teilen sich so gut wie gar nicht, senden aber Signale aus, die das Verhalten der Stammzellen ent-scheidend beeinflussen. Diese räumliche und funktionelle Trennung ist eine Maßnahme zur Qualitätssicherung.

|

Besondere Gewebe für besondere Zellen

Zellen, aus denen jede beliebige Struktur entstehen kann, sind jedoch nicht nur geeignet, das Entwicklungsprogramm eines Individuums anzutreiben. Sie drohen auch zu einer erheblichen Gefahr für den Organismus zu werden, weil sie nicht nur gewünschte Zelltypen, sondern auch entartete Zellen hervorbringen können. Im Laufe der Evolution vielzelliger Pflanzen – sie traten zum ersten Mal vor rund einer Milliarde Jahren auf – haben sich in der Natur daher Mechanismen ausgeprägt, die es modernen Pflanzen ermöglichen, pluripotente Stammzellen über den gesamten Lebenszyklus hinweg nicht nur zu erhalten, sondern auch zu kontrollieren.

Zu diesen Kontrollmechanismen gehört, dass Stammzellen in spezialisierte Gewebe, die sogenannten Meristeme, eingebettet sind. Meristeme finden sich an den Wachstumsspitzen von Wurzel und Spross und beinhalten jeweils eine kleine Gruppe von etwa 30 bis 50 Stammzellen. Diese regionale Konzentration ist eine wichtige Versicherung gegen Zellentartung: Die Stammzellen sitzen gleichsam fest, weil Pflanzenzellen im Unterschied zu tierischen Zellen von einer kräftigen Zellwand umgeben sind und sich daher nicht wie tierische Zellen im Organismus bewegen können. Es kann also selbst bei unerwünschter Vermehrung von Stammzellen in Pflanzen nicht zum Ausbreiten entarteter Zellen im gesamten Individuum kommen, wie es etwa geschieht, wenn Tumoren im menschlichen Organismus Metastasen bilden.

| |

|

Das Werk der Stammzellen am Beispiel der Ackerschmalwand, eines Lieblingsobjekts der Pflanzenforscher: Im frühen Embryo angelegt und kurz nach der Keimung aktiviert, treiben Stammzellsysteme die gesamte Entwicklung der Pflanze voran und sorgen dafür, dass sich die verschiedensten Organe und Gewebe wie Stängel, Blätter oder Blüten ausbilden.

|

Für den „Normalbetrieb“ bedeutet das Einbetten der unbeweglichen Stammzellen in Meristeme jedoch auch eine große Herausforderung: Denn wegen ihrer starren Zellwände können Pflanzenzellen nur passiv und im Zellverbund in neue Organe eingebaut werden. Dies setzt wiederum eine enge Kommunikation und Koordination der betroffenen Zellen voraus. Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass die Anzahl der Zellen, die im Stammzellzentrum produziert werden, mit dem Bedarf an neuen Zellen, also mit dem Wachstumsstand der Gesamtpflanze, korrespondiert.

Eine weitere fundamentale Herausforderung ist die Sicherung der Qualität: Mit jeder Zellteilung wächst das Risiko, dass sich während der dazu erforderlichen Erbgut-Verdoppelung Fehler einschleichen, die für den Organismus katastrophale Folgen haben können, zum Beispiel dann, wenn ein für die Zellteilung unverzichtbares Gen beschädigt wird.

Wie also ist ein Meristem, ein pflanzliches Stammzellzentrum, angelegt, um all diesen Herausforderungen begegnen zu können? Das Zauberwort heißt Arbeitsteilung. Am Beispiel des Sprossmeristems – desjenigen Stammzellzentrums, das alle überirdischen Teile der Pflanze hervorbringt – lässt sich dies gut erkennen.

Das halbkugelförmige Sprossmeristem hat vier Domänen mit spezifischen Funktionen. Im Zentrum liegen die sich langsam teilenden Stammzellen. Sie sind von noch undifferenzierten Vorläuferzellen umgeben. Die Vorläuferzellen teilen sich sehr viel schneller und sorgen für Materialnachschub, damit in der weiter außen liegenden Differenzierungszone neue Organe entstehen und Zellen ihrer Bestimmung zugeführt werden können. Es gibt noch eine vierte Zone: Sie liegt unter den Stammzellen in den tieferen Zellschichten des Meristems. Die hier angesiedelten Zellen teilen sich kaum. Aber sie senden Signale aus, die das Verhalten der Stammzellen maßgeblich beeinflussen. Sie wirken also wie eine Steuerzentrale.

Der Nutzen, Zellfunktionen derart zu trennen, liegt auf der Hand: Das Erbgut in den sich nur selten teilenden Stammzellen ist weniger Gefahren ausgesetzt als das in den sich schneller teilenden Vorläuferzellen. Die Vorläuferzellen wiederum versorgen nur einen kleinen, räumlich begrenzten Teil der Pflanze mit Baumaterial – ein bei ihnen eventuell auftretender Erbgutschaden fiele also nicht so stark ins Gewicht. Die Steuerung des Stammzellverhaltens durch benachbarte Zellen verleiht dem System zusätzliche Stabilität und Robustheit gegen äußere Einflüsse. Und nicht zuletzt stellt die räumliche Trennung von Zellvermehrung und -differenzierung sicher, dass diese beiden entgegenlaufenden Prozesse ungestört ablaufen können und sich nicht negativ beeinflussen: Differenzierung der Stammzellen würde zum sofortigen Wachstumsstillstand der Pflanze führen, während unkontrollierte Zellvermehrung die Ausbildung jeglicher funktioneller Organe verhindern würde.

Eine ähnliche räumlich-funktionelle Trennung findet sich übrigens auch in Stammzellsystemen von Tieren und Menschen, obwohl Stammzellen in Tieren und Pflanzen während der Evolution unabhängig voneinander entstanden und nicht direkt miteinander verwandt sind. Dies zeigt, dass sich das Prinzip der Arbeitsteilung unter Zellen in der Natur während der Jahrmillionen bewährt hat. Dass die Stammzellsysteme von Pflanzen und Tieren unabhängig voneinander entstanden sind, spiegelt sich auch in divergenten Steuerungsmechanismen wider: In den letzten fünf Jahren konnte eine Reihe von unverzichtbaren Steuerungsgenen für embryonale Stammzellen in Tieren identifiziert werden, die in Pflanzen nicht vorhanden sind. Pflanzenforschern ist es bereits in den letzten zwei Dekaden gelungen, die wichtigsten Moleküle für die pflanzliche Stammzellkontrolle zu identifizieren. Es handelt sich dabei um ein komplexes Regelwerk genetischer Schalter und frei beweglicher Signalmoleküle, das Steuerungs- und Stammzellen verbindet und dafür sorgt, dass die Zahl der Stammzellen in engen Grenzen konstant bleibt.

Wann und wo entstehen die Meristeme und die essenziellen Regelkreise? Da wir die fundamentale Organisation des Sprossmeristems kennen, können wir dieses Stammzellsystem über den gesamten Verlauf der Pflanzenentwicklung untersuchen und bis zu seinem erstmaligen Auftreten zurückverfolgen. Hierbei helfen uns wieder Keimlinge. Auch wenn ihnen viele Organe der erwachsenen Pflanze noch fehlen, besitzen sie doch bereits Stammzellsysteme, die in den ersten Tagen nach der Keimung ihre Arbeit aufnehmen. Zunächst entfalten sich ein oder zwei Keimblätter, die bereits im Embryo angelegt sind. Kurz darauf werden die ersten Blätter sichtbar. Sie müssen aus Stammzellen entstanden sein, denn von den „echten“ Blättern fehlt während der Embryogenese noch jede Spur. Moderne molekularbiolo-gische Methoden haben mittlerweile gezeigt, dass Stammzellsysteme in der Tat während sehr früher Sta-dien der Pflanzenembryo-Entwicklung angelegt, aber erst später aktiviert werden. Nach der Keimung sorgen spezifische Signale dafür, dass die Systeme anspringen und mit der Zellproduktion beginnen. Der Embryo und der frühe Keimling scheinen also nur einer einzigen Aufgabe zu dienen: die Stammzellsysteme von Spross und Wurzel in die richtige Position zu bringen und für kurze Zeit mit Nährstoffen zu versorgen.

Diese Annahme lässt sich mit einem einfachen Experiment unterstreichen: Bringt man Samen im Dunklen zum Keimen, kann ihre Entwicklung nicht fortschreiten. Die Keimlinge strecken sich auf der Suche nach Licht und werden früher oder später eingehen, ohne Organe entwickelt zu haben. Gibt man dem Wuchsmedium jedoch Spuren von Zucker hinzu, können die Keimlinge zumindest für eine Weile neue Organe anlegen und ihr Entwicklungsprogramm starten. Warum ist das so?

Pflanzen brauchen Licht, um Energie zu gewinnen: Ohne Licht gibt es keine Energie und keine Entwicklung. Ist Zucker im Medium, kann der Energieengpass umgangen werden: Der Keimling wird dadurch in die Lage versetzt, seine Stammzellsysteme anzufahren. Sonst wäre er auf die Versorgung mit Energie durch die Keimblätter angewiesen. Einmal aktiviert, werden die Hauptstammzellzentren der Pflanze während des gesamten Lebens mit Nährstoffen und Signalen versorgt, die zu ihrer Aufrechterhaltung notwendig sind. Erst wenn die genetisch vorbestimmte Lebensspanne einer Pflanze erreicht ist – wenn also beispielsweise eine bestimmte Anzahl von Früchten und Samen produziert wurde –, wird die Aktivität der Stammzellen eingestellt. Dieses Herunterfahren des Zellnachschubs ist ein Teil des aktiven Alterungsprozesses, der sogenannten Seneszenz, den Pflanzen durchlaufen und zu dem auch das uns wohlbekannte Welken und Austrocknen gehören.

Wie Pflanzen kommunizieren

Halten wir fest: Pflanzliche Stammzellsysteme werden im frühen Embryo angelegt und kurz nach der Keimung energieabhängig aktiviert. Danach treiben sie die gesamte Entwicklung, also das Ausbilden verschiedenster Organe und Gewebe, voran. Das Sprossmeristem thront dabei gleichsam auf der Spitze des Sprosses, während seitlich ständig neue Strukturen angefügt werden, die das Meristem immer wieder ein Stückchen weiter nach oben schieben. Im Laufe eines Pflanzenlebens werden so zunächst die Blätter, dann die Stammzellzentren für die Seitentriebe, den Stamm und schließlich die Blüten angelegt und ausgebildet. Wie aber ist es möglich, dass ein und dasselbe Stammzellsystem so viele unterschiedliche Funktionen in exakt definierter zeitlicher und räumlicher Reihenfolge ausführen kann? Woher weiß das Meristem, was zu tun ist?

Auch hier können wir wieder Arbeitsteilung beobachten. Das pflanzliche Entwicklungsprogramm richtet sich maßgeblich nach der Umwelt: Temperatur, Tageslänge, Nährstoffangebot, Schädlingsbefall – all diese Faktoren beeinflussen das Was, Wann und Wo der Entwicklung, entscheiden über Wachstum, Verzweigung oder Abwehrreaktion. Die Meristeme nehmen diese Reize allerdings aufgrund ihrer kleinen Größe und geschützten Lage nicht selber wahr: Sie empfangen die entsprechenden Signale vom Rest der Pflanze. Nun besitzen Pflanzen aber keine Nerven, die Informationen weiterleiten können – es mussten sich während der Evolution also alternative Wege zur Informationsweiterleitung im pflanzlichen Organismus entwickeln.

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Blühinduktion. Für viele Pflanzenarten ist die zunehmende Tageslänge der entscheidende Stimulus, um von der Produktion von Blättern zum Ausbilden von Blüten überzugehen, da dieser Umweltreiz weitaus zuverlässiger die Jahreszeit identifiziert als etwa die Umgebungstemperatur. Vor vielen Jahrzehnten stellte sich schon heraus, dass die Tageslänge in den Blättern gemessen, die Entwicklungsreaktion aber im Stammzellzentrum des Sprosses vollzogen wird. Dies ließ sich experimentell beweisen, indem man die Blätter von blühenden Pflanzen aus Langtagbedingungen auf Sprosse von Pflanzen unter Kurztagbedingungen transplantierte. Obwohl die transplantierten Blätter nicht direkt mit dem Meristem in Kontakt kamen, waren sie doch in der Lage, das Stammzellzentrum umzuprogrammieren und zur Produktion von Blüten anzuregen. Die Blätter müssen also ein Signal an das Meristem senden, das von ihm verstanden und beantwortet wird. Im Falle dieses Blühsignals – des „Florigens“ – ließ sich kürzlich zeigen, dass es sich um ein kleines Protein handelt, das im Blatt produziert wird und mit dem Pflanzensaft zur Sprossspitze wandert, wo es seine Aktivität entfaltet.

Derart weit reichende Signale dienen nicht nur zur Kommunikation zwischen Blatt und Sprossmeristem. Spezifische Signale des Hauptmeristems etwa unterdrücken die Aktivität der im Laufe der Entwicklung angelegten Seitenmeristeme und verhindern so Verzweigungen nahe der Wachstumsspitze. Entfällt diese Inhibition – beispielsweise, weil die Sprossspitze durch Schnitt entfernt wurde –, werden die ruhenden Seitenmeristeme aktiv, worauf sich eine buschigere Wuchsform ausbildet. Dank der Modulation der Stärke dieser Signale hatte die Natur im Laufe der Evolution leichtes Spiel, neue Arten hervorzubringen, die sich in ihrem Verzweigungsmuster oder dem Zeitpunkt ihrer Blüte unterscheiden und ihrem jeweiligen Lebensraum optimal angepasst sind.

Nach allem, was wir heute über das Entwicklungs- und Stammzell-Steuerungsprogramm von Pflanzen und Tieren wissen, hat die Evolution trotz unterschiedlicher Bauteile häufig ähnliche Lösungen hervorgebracht. Die sich stetig verbessernden Methoden der molekularen Entwicklungsbiologie und Genforschung erlauben es uns, immer tiefer in die Geheimnisse der Biologie einzudringen und bis dato unbekannte Mechanismen und Zusammenhänge aufzudecken. Dieses grundlegende Verständnis ist die Basis für allen Fortschritt in Medizin und Pflanzenzüchtung und unverzichtbar, um globale Herausforderungen in Zeiten des Klimawandels zu bewältigen. Auch wenn der Anblick eines Keimlings bei uns wohl nie die gleiche Reaktion auslösen wird wie der Anblick eines Tierbabys, zeigt sich doch auch und gerade in der Entwicklung der Pflanzen die Komplexität und Schönheit des Lebens.

In Kürze: Die Stammzellen der Pflanzen

Pflanzenstammzellen sind kleine undifferenzierte Zellen, die sich nur langsam teilen und in spezialisierten Geweben – den Meristemen – eingebettet sind. Im Unterschied zu ihren differenzierten Tochterzellen in den Organen besitzen Stammzellen keine Vakuolen, die zentralen Wasserspeicher von Pflanzenzellen. Oberflächlich unterscheiden sich echte Stammzellen nicht von anderen Zellen des Meristems, etwa den Steuerungs- oder Vorläuferzellen. Ohne molekulare Hilfsmittel lassen sie sich deshalb nicht von anderen undifferenzierten Zellen unterscheiden.

Der erste genetische Nachweis von Stammzellen in Pflanzen gelang, als man Pflanzen analysierte, die nach Bestrahlung Mutationen aufwiesen: Sind in Stammzellen diejenigen Gene beschädigt, die für die Herstellung des Blattgrüns zuständig sind, breitet sich der gut sichtbare Defekt mit der Zeit auf weite Teile der Pflanze aus, da das schadhafte Gen von der Mutter- zur Tochterzelle weitergegeben wird. Auf diese Weise ließ sich schon vor mehr als 40 Jahren die ungefähre Anzahl und Lage der Stammzellen in Pflanzen ermitteln.

| |

|

Foto: Friederike Hentschel

|

Prof. Dr. Jan Lohmann leitet seit dem Jahr 2008 die neue Abteilung für Stammzellbiologie am „Centre for Organismal Studies“ der Universität Heidelberg. Zuvor forschte er am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen und am „Salk Institute for Biological Studies“ in Kalifornien an Fragen der Stammzellkontrolle und Blütenmusterbildung bei der Referenzpflanze Arabidopsis thaliana (Ackerschmalwand). Für seine Arbeiten wurde Jan Lohmann mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt.

Kontakt: jlohmann@meristemania.org